ハンドルコントローラー ロジクール G29の

ペダルを取り付けるフレーム(ペダルフレーム)作り紹介#2です。

今回は実際にフレーム本体を作る過程について紹介します。

[Disclosure:記事内のテキスト・画像にアフィリエイトリンクを含みます。詳しくはサイトポリシーをお読みください]

デルタブラケットとL字ブラケットを使い分け

ペダル固定方式で2つの方向性に分かれます

#1で作った仮想モデルに沿って、フレームを用意します。

お店にカットをお願いしたフレームは返品できないので発注の際は何度かチェックすることをおすすめします。

フレームは自分が作った仮想モデルどおりの長さで発注すればそれでOKなんですが、

問題はフレーム同士を固定する材料、

そして最終的にG29とフレームを固定する材料の方。

ここで、最終的にG29をどのように固定したいかで2つに道が別れます。

- G29を分解せずにペダルユニット底面にあるM6のボルト穴を使ってフレームに固定する(デフォルトのオルガン式のまま)

- G29を分解してフレームに固定する(オルガン式も吊り下げ式も可能)

1.G29ペダルを分解せずに取り付ける

この方式は分解をしないので保証規定に触れる心配がありません。

こちらにロジクール提供のG29の図面がPDFであります。

https://www.logitech.com/assets/53963/2/templates.pdf

またボルト固定に関する公式案内もこちらにあります。

これらを参考にペダルフレームを組んで、

最終的にペダルユニット自体を底面のM6穴に

ボルトでネジ止めすれば完成となります。

問題になるのはG29に開いている穴はM6ボルト、

そしてこの記事で使うフレーム

ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4

は基本的にM4のネジで部品を留めていく点。

#1でも紹介したL字ブラケット

大阪魂 薄型アルミブラケット

は基本的にM4用の穴が開けてあります。

一応M5もOKですがM6は通りません。。。

ですのでこのL字ブラケットを使う場合、穴をM6用に加工する必要があります。

私はこの1.のペダルユニットをそのまま付けるという方法は実行しなかったので、M6への加工やM4とM6に対応したL字ブラケットについてはお力になれません(´・_・`)

一応解決策としてはブラケットフレームを使った方法があると思います。

ブラケットフレーム AFL-2020-T3

これは何かというと、L字でできたアルミフレームに

穴あけ用のガイド溝が4本(表裏も合わせれば8本)掘ってあるので、

それをガイドにしてドリル等で自分で好きなサイズの穴を開けて使えるというものです。

任意の幅に指定して切ってもらえます。

モノタロウのサイトでは写真が鮮明でなくいまいち分かりづらいので、

手持ちを撮った画像を御覧ください。

こんな感じで最初からガイド溝が引いてあります。

このブラケットフレームを使えば片方はM4穴、片方はM6穴ということもできそうです。

ただ手であけるというのはけっこう大変なので

万力等で固定して垂直ドリルガイド+ドリル、またはボール盤等を使ったほうが良いかもしれません。

2.G29を分解してフレームに固定する

私が今回作ったアルミフレームはこの形式になります。

G29ペダルのカバーを取り外し、中のペダルユニットを取り出し、一つづつアルミフレームに固定していきます。

この場合、ペダルユニットの固定は先程の大阪魂 薄型アルミブラケットのみで行えます。

ペダルを止めるのは1の分解しない場合と同じM6の穴です。

なので厳密にはM6のボルトで止めるのが理想ですが、M4でもM5でもペダル側穴にナットを使えばしっかり固定できます。

この方式の最大の魅力は吊り下げ式ペダルに出来る点。

吊り下げ式にすることで完成後の操作感がG29をそのまま使うときより格段に向上するのでおすすめです。

一方デメリットは完全分解するので保証から外れてしまう点。

自己責任で行う必要があります。

ペダルフレーム組み立に使う部品紹介

では実際にフレームを組んでいきます。

と言ってもやることはただネジで止めていくだけですが…👻

大事なのは固定に使う部品なのでそちらを中心に紹介していきます。

※全てのパーツのリストは最終回(#3)でまとめて載せますので、

今はこうやって作業するんだ~ぐらいで雰囲気つかみくらいで読んでください(・_・)

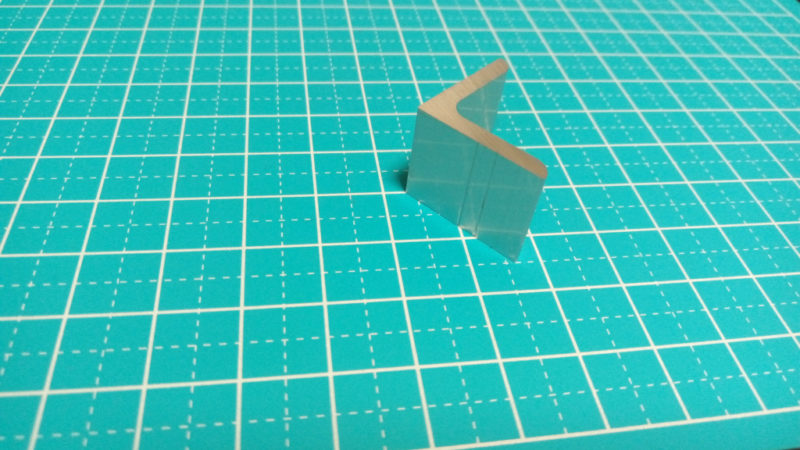

こちらの三角状のアルミ製アイテムが、

フレーム同士を90°の角度で止めるデルタブラケットです。

コーナーだったり、フレームを垂直立てする時に使います。

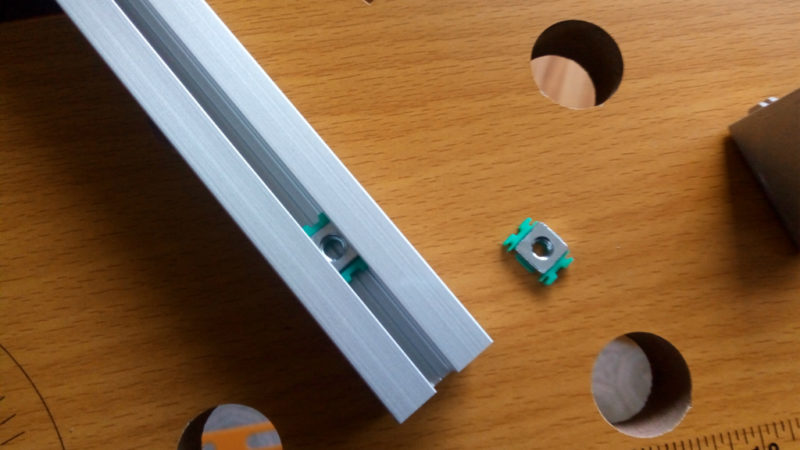

画像に映っている緑のプラスチックパーツと四角いネジ穴が開いた四角ナットを組み合わせ、ボルトを通して固定していきます。

ボルトはワッシャーと座金が入っている構成だと

より固定力が増して良いと思います。

まず留め具をこんな感じでフレームにスライドして挿入します。

この上からデルタブラケットを置いて、

ボルト留めしていきます。

私は6角レンチで締めるタイプのボルトを使いましたが、ドライバー(ねじ回し)で締めるタイプでもいいと思います。

で、じゃあこういった固定ボルトはどのくらいのものを選べばいいのか…(´・_・`)

と悩むところなのですが、

2020のフレームの図面をモノタロウより引用します。

図面右側のA部詳細の箇所を御覧ください。

こちらのあるようにフレーム中央にある凹んだ箇所の深さは7mmです。

そして凹みの上面入り口部分は4.3mmの開口幅なので、

4mmであるM4のネジが最適そうーとなります。

使いたいフレームの図面をよくチェックして適したボルトを選んでください。

ということで、先程フレームにスライド挿入した固定具までボルトを届かせるには

7mmの深さ+デルタブラケットの厚み

が必要となります。

私はこのデルタブラケット、2020フレーム(ヘビー級)、そしてこのボトル留め金具の組み合わせの場合、長さ12mmの座金組み込みM4ボルトを使いました。

デルタブラケットの座面高さが4mm+フレーム深度7mmで11mmになりますが、ボルトの座金を締める分があるのでそれを1mmぐらいと換算して、

結局12mmでちょうど良かったです。

デルタブラケットは使わずにL字だけで全部留めるというのもありだと思います。

ただ、デルタブラケットは構造がガッチリしてますし、

ブラケットの底にちょうどフレームの溝に沿って合わせられるような突起も設けてあります。

作業のしやすさと堅牢さを重視するなら

L字よりもデルタブラケットの方が良いかと思います。

ちょっと高いけど(・_・)

ちなみに、L字の大阪魂 薄型アルミブラケットやL字ブラケットフレームは厚みが3mmです。

これだと座面高さがデルタブラケットよりも1mm少ないので12mmだと底づきしないだろうか?ちゃんと締まるだろうか?とちょっと不安。

そこでL字を使う組み合わせでは長さ10mmの座金組み込みM4ボルトを使いました(11ミリは売ってなかった)。

フレーム凹みの深度を考慮すると3mm+7mm=10mm。

ボルトの座金部分の厚みを約1mmと考慮した場合、

デルタブラケットの時に比べて1mm分ボルト調が足りなくなりますが、

10mmボルトでも動きの激しいペダルユニット部をちゃんと固定できたので大丈夫という印象です(・_・)

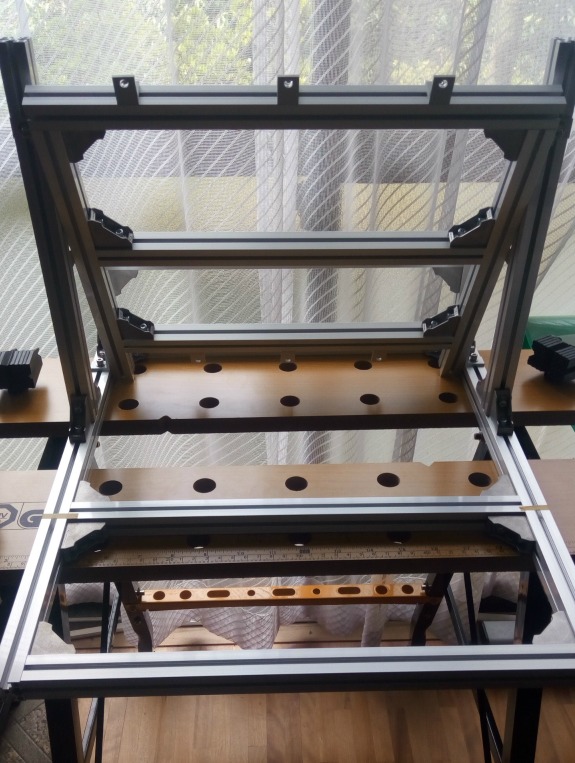

作例

ということで後はこれらの留め具部品を駆使して

仮想モデルを見ながら仮止め→位置調整などを繰り返して組み立てていきます。

爪楊枝だとちょっと強度的に弱いので、

100均に売ってる爪楊枝よりちょっとだけ太い木の串みたいなの

を使うといいと思います。

たぶん爪楊枝が置いてある近くにあると思います。

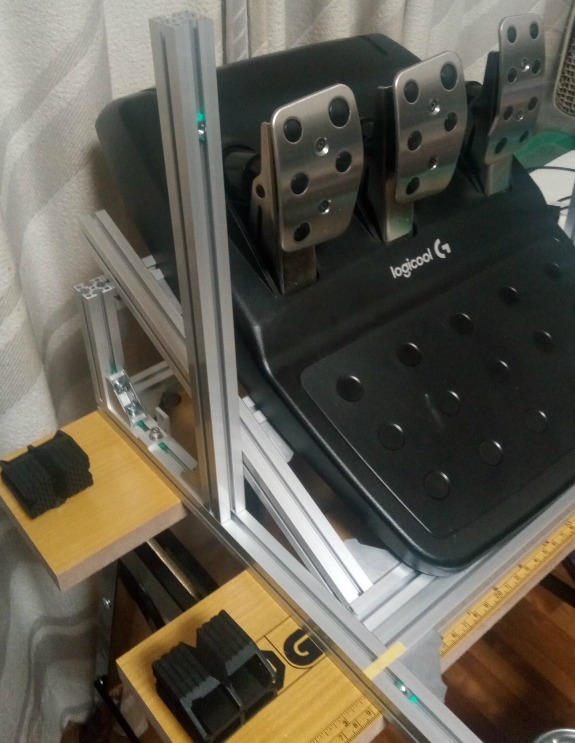

仮想モデルとは異なりますが、途中でこんな形にしてみました。

定規やメジャー、マスキングテープを使って

おおよそのフレーム固定位置を決めながら作業すると効率がいいです🐣

さて、このスタイルだとG29を分解しない場合に対応できます。

こんな感じです。後は底面をボルト留めしてあげればいいかと。

ただ、さっきも書いたけどこのスタイルだと底面のM6ボルト留めが一番難しいのですが…。

私は吊り下げ式にするので更に作業を進めました。

こんな感じになりました。

L字の部分がわかりにくいのでちょっと拡大。

私は最初、このL字で留めてる箇所も

デルタブラケットでいけるんだろうと考えていたのですが、

- デルタブラケットの奥側から穴までの距離

- 2020フレームの端から凹み中央までの距離(1cm)

の2つがデルタブラケットの構造とあってないので

留めるのは不可能という事に後から気が付きました。

一緒にL字も多目に買ってたから良かったんですが…( -_-)

特に私が考えた仮想モデルの場合、

中央部のフレームを斜めにしてずらすことで

ペダルの角度調整をしますので、

L字のブラケットじゃないと留められません(´・_・`)

全部垂直だったり90°で留めていくような構成でペダルユニットを作れる方は

デルタブラケットだけでも行けるのかもしれません。

このようにアルミフレームを使うと自分で好きなスタイルで

柔軟に微調整しながらペダルユニットを作れるのが魅力です。

しかも仕上がりは超堅牢なので

ちょっとやそっと力をかけたぐらいじゃ歪んだりしません。

木材だと柔軟な微調整が大変なので私は素材にアルミフレームを推したいです。

今回はここまで。

次回の最終回#3ではG29を分解する時の注意点や、最終完成状態を紹介。

また実際に吊り下げ式にしてゲームを遊んで気がついたことなども触れたいと思います。

また#3では今回のフレームづくりで使った材料リストも紹介します。

ロジクールG29(日本での正規品)